Les auteurs invités en 2019

- Par cbonafe

- Le 17/03/2019

- 0 commentaire

LES TROIS AUTEURS DE NOTRE SAISON 2

Maryline Desbiolles

La mémoire des lieux et celle des hommes continuent de passionner Maryline Desbiolles, née en Savoie, vivant du côté de Nice, attachée à cette région et ses transformations. Avec Rupture, elle plonge son lecteur au cœur de la nuit du 2 décembre 1959, quand céda le barrage hydraulique de Malpasset, emportant plus de quatre cents habitants de la vallée, soudain « gainés de boue, méconnaissables ». S’attachant à François, un personnage étranger à cette terre, un ouvrier confiant dans le progrès social, elle compose une tragédie à la hauteur d’un homme qui fait l’apprentissage de la vie, de l’amour et de la mort. Quand il croise Louise Cassagne du côté de Fréjus, François trouve qu’elle a l’allure d’une danseuse, avec ses espadrilles à lacets. Tout de suite, « ils se disent beaucoup de choses ». Il a été embauché comme ouvrier sur un chantier pour construire un barrage qui « va changer la vie des gens ».

Venu de la sombre vallée de la Maurienne, François aime ce territoire du sud où l’été est vaste comme la mer. Louise et François vont au cinéma ensemble. On commence à évoquer des « événements » en Algérie. Au printemps suivant, François a 20 ans, parle mariage, mais Louise part en cure et cesse de donner des nouvelles. Très vite, il y aura la guerre, les Aurès, l’ennui, la peur, l’alcool. Quand François revient travailler au barrage presque achevé, sa jeunesse est largement entamée. Puis arrivera cette nuit du 2 décembre, où une vague énorme déferlera sur la vallée, emportant tout sur son passage. La construction monumentale s’est métamorphosée en tombeau, et Maryline Desbiolles, à travers cette histoire d’amour perdu et de violence extrême, devient la porte-parole de tous les morts ensevelis. Comme elle le fit avec Anchise(prix Fémina 1999) ou Ceux qui reviennent (2014), l’auteur privilégie le roman pour recueillir les voix qui se sont tues et leur offrir, à travers son écriture lumineuse et juste, une belle oraison funèbre.

Christine Ferniot, Télérama n° 3550, 23/01/2018

La chronique des années d'apprentissage d'un jeune Savoyard plongé dans les heurs et malheurs d'une vallée varoise.

C'est un roman bref, dense, puissant, inséré entre deux plans-séquences du drame du 2 décembre 1959. Après des jours et des jours de pluie intense, le barrage hydraulique de Malpasset, près de Fréjus, dans l'arrière-pays varois, cède. Une gigantesque vague emporte tout sur son passage. On dénombre 423 morts, "livrés à l'éternité, gainés de boue".

Six ans plus tôt, l'Uginien François était descendu de sa montagne, dans la vallée de la Maurienne, pour travailler à l'édification de cet ouvrage d'art, fierté technique de la France qui se redresse. François, c'est le jeune héros de Maryline Desbiolles. Un gamin ordinaire, dont l'auteur livre, par petites touches légères, les années d'apprentissage. C'était il y a soixante ans, autant dire des siècles. Le jeune homme découvre tout, les yeux écarquillés : le train, la Méditerranée, les bains de mer, la photographie, les pêchers en fleur, le ciel enflammé et l'amour, en la personne de Louise Cassagne, fille d'un propriétaire terrien aux grands yeux cernés de mauve. Pour François le Savoyard, la vallée du Reyran, c'est quasiment le paradis. Après une enfance passée dans le noir pays des aciéries à attendre un père disparu sans laisser de traces un jour de 1943, le monde s'affiche en Technicolor. Avec, à son côté, René le Rouge, ouvrier communiste dont il partage la chambre, la vie peut commencer. Et la plume de Maryline Desbiolles, biographe inspirée de Rodin, de Vallotton et de Jean-Pierre Pincemin, virevolte, d'une lumière du soir aux pêches blanches, d'une séance des Indomptables avec le beau Mitchum à la photographie d'une branche givrée.

Née à Ugine en mai 1959, installée à Contes, au-dessus de Nice, la romancière est à son affaire. Elle connaît, elle aussi, l'enchantement des paysages, tout comme le chemin de l'exil et les ruptures qui s'enchaînent.

Car, déjà, les nuages se profilent. Louise devient invisible, l'Algérie se cabre. Mobilisé, François débarque dans les Aurès en juillet 1956. Deux ans plus tard, le revoilà à Fréjus, pour la construction d'un pont de l'autoroute de l'Esterel. Après un été très chaud, presque caniculaire, et la sortie au Rex de Rio Bravo, avec John Wayne et Dean Martin, les cieux se rebellent, le déluge s'abat et François va pleurer pour la première fois de sa vie. Maryline Desbiolles, prix Femina 1999 pour Anchise, excelle à dire la beauté des sentiments et la simplicité des coeurs.

Marianne Payot, L'Express, 14/01/2018

Vient de paraître ... Machin (Editions Flammarion, mars 2019)

«Au début de ce mois de juillet, ma poitrine s’est dilatée, j’ai éprouvé de la joie en arrivant à Nice dont le nom si bref, si léger a troué tant de fois mon enfance.»

De son enfance à Casablanca, André a retenu les heures passées dans le garage de monsieur Cloclo, surnom de Claude Machin. Ce dernier a raconté au petit garçon émerveillé, des après-midi durant, à l’avant de voitures immobiles, l’histoire extraordinaire de son père, Alfred. Alfred Machin, pionnier, réalisateur prolifique, passionné par les animaux qu’il dressa pour le cinéma. Celui-là même qui embarqua toute sa famille dans sa grande aventure cinématographique, dont l’apogée fut l’installation dans les studios Bon Voyage à Nice, ville magnétique où tout commence et tout finit.

À travers la trajectoire discrète d’André, de Casablanca à Nice, de 1950 à aujourd’hui, Maryline Desbiolles ranime l’incroyable figure d’Alfred Machin et entrelace ces deux destins de son écriture lumineuse.

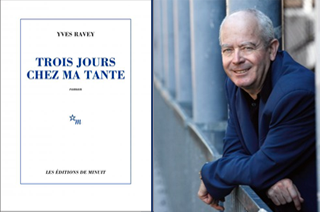

Yves Ravey

Marcello Martini revient en France comme il l'avait quittée, en catimini, en courbant l'échine et en longeant les murs. Vingt ans plus tôt, il avait été poussé dans un avion à destination de l'Afrique afin d'échapper à la justice et à la vengeance d'un filou dénoncé par lettre anonyme. Il s'était installé au Liberia, où il se targuait de venir en aide aux enfants déshérités - on découvrira plus tard qu'il les exploitait.

Marcello Martini revient en France comme il l'avait quittée, en catimini, en courbant l'échine et en longeant les murs. Vingt ans plus tôt, il avait été poussé dans un avion à destination de l'Afrique afin d'échapper à la justice et à la vengeance d'un filou dénoncé par lettre anonyme. Il s'était installé au Liberia, où il se targuait de venir en aide aux enfants déshérités - on découvrira plus tard qu'il les exploitait.

Marcello Martini est l'un des personnages les moins fréquentables de cette rentrée littéraire. Il est veule, lâche, obséquieux, délateur, cupide, fripon et fanfaron. Mais on met un certain temps à découvrir sa vraie nature. C'est lui, en effet, qui raconte, à la première personne, avec un talent certain pour la dissimulation, l'histoire qu'on est en train de lire. Au début, c'est dire, on serait même enclin à le plaindre. Car il est revenu à Lyon pour se voir signifier, par sa tante âgée et richissime, Vicky Novak, sa disgrâce définitive. Non seulement cette ancienne déportée, qui fut spoliée de ses biens, met un terme à ses mensualités, mais aussi elle le déshérite. Comment, sans cet argent, Marcello va-t-il pouvoir poursuivre, au Liberia, son action prétendument humanitaire et pédagogique? Et pourquoi Mme Novak, qui gère, depuis une résidence médicalisée, une fortune considérable et une fondation d'art, refuse-t-elle soudain son aide à ce neveu en exil? Marcello a trois jours pour tenter, sinon de la faire revenir sur sa décision, du moins de repartir avec un gros chèque, le dernier.

Lors de cette délicate entreprise de reconquête, il va devoir avaler pas mal de couleuvres, composer avec son ex-femme, qui veille au grain, accepter de rencontrer sa fille, dont il nie être le père, et semer l'ancien directeur financier de la fondation, qui avait été arrêté sur dénonciation, la mallette pleine de fric, à la frontière suisse, il y a vingt ans. Mais que croire vraiment dans cette affaire trouble et poisseuse dont Marcello est l'unique narrateur et dont Yves Ravey tire les fils avec un doigté d'ensorceleur?

Le romancier simenonien de «Sans état d'âme» est ici au meilleur de sa forme et de sa perversité. Il déroule le plus simplement du monde une intrigue très complexe, fait monter l'angoisse sous un ciel de plus en plus bas, ne s'embarrasse d'aucune psychologie, ajoute à chaque page des soupçons aux menaces et des ellipses aux règlements de comptes, jusqu'à un épilogue aussi drolatique qu'énigmatique. Yves Ravey est au polar ce que les pointillistes sont à la peinture, avec une couleur unique, le gris, dont il décline avec laconisme les cinquante nuances. Et ça donne, allez comprendre, un roman étincelant.

Jérome Garcin, L'OBS du 28 septembre 2017

Vient de paraître ... Pas dupe, Editions de Minuit, mars 2019

L'écrivain Yves Ravey présente un marché de dupes où chacun perd sa mise

L'écrivain Yves Ravey présente un marché de dupes où chacun perd sa mise

Dans un paysage hollywoodien, une de ces tragédies familiales en quelques actes rondement menés dont Yves Ravey est le maître artisan.

Si Pas dupe était un film, ce serait un Hitchcock, à preuve le prénom de l’héroïne absente, Tippi, comme la blonde des Oiseaux. Mais comme c’est un roman d’Yves Ravey, on est tout de suite au cœur du sujet: «J’ai revu Kowalzki au bord du précipice, le jour où la voiture de Tippi est sortie de la route.» Celui qui parle, on ne sait pas d’où, c’est Salvatore Meyer. Il ne lâchera pas la parole jusqu’au point final, dans un monologue qui entraîne dans son flux le discours des autres acteurs.

Ce dimanche matin, au bord de la corniche, au-dessus du pierrier qui sert aussi de décharge, il a vu de loin les débris de la berline blanche, les sièges en cuir rouge, qui étincelaient au soleil déjà brûlant, mais les gendarmes ne l’ont pas laissé approcher du corps. Kowalzki était déjà là, «sa profession, agent d’assurances à la compagnie Pacific, mais aussi depuis pas mal de temps, amant de Tippi, ma femme, morte dans l’accident».

Menace diffuse

Tout est donc en place dès le premier paragraphe. On l’a dit souvent, Yves Ravey est un maître artisan, un horloger ou un ébéniste, pas un mot de trop, aucun affect, des adjectifs avec parcimonie, un sens du détail qui se glisse dans les blancs du texte pour éclairer fugitivement un abîme de perversité ou de malheur ordinaire et laisser planer une menace diffuse, prête à se préciser.

Avant Pas dupe, il y a eu quinze romans (tous chez Minuit sauf le premier), des pièces de théâtre, des textes sur l’art. Pendant longtemps, Ravey a appris aux adolescents de Besançon à lire les images. A force de scruter les primitifs italiens, l’avant-garde russe ou les tableaux de ses amis peintres, il a acquis cette capacité à faire surgir en trois mots des images ineffaçables. Dans la palette de ses écrits, Pas dupe est en technicolor. Alors que ses récits sont souvent situés dans de petites villes de province (Un notaire peu ordinaire, 2013), dans le Jura français (Enlèvement avec rançon,2010) ou peut-être en Autriche, dont sa mère était originaire, en tout cas, dans un lieu tourné vers l’est (Bambi Bar, 2008), la scène se déroule cette fois de l’autre côté de l’Atlantique, non loin de Santa Clarita, dans le comté de Los Angeles.

Famille éparpillée

D’ailleurs, le Mexique n’est pas loin, l’inspecteur Costa s’exprime avec un léger accent espagnol. La famille est éparpillée, on en trouve des membres en Floride et dans l’Arkansas. Mais cette Amérique n’est guère qu’un décor pour tragédie ordinaire, avec ses casses à presse hydraulique pour ratatiner les grosses voitures hors d’usage, ses villas avec piscine et le bar de Donovan où Tippi aimait boire et jouer au billard avec Kowalzki avant de le suivre dans un motel.

Les romans d’Yves Ravey ne se laissent pas raconter sans dégâts. Qu’on sache cependant que l’inspecteur Costa, cette doublure du lieutenant Colombo, n’est «pas dupe», il soupçonne le crime derrière l’accident, même si Tippi était ivre quand elle a pris le volant à l’aube. Que, sous des dehors empathiques, il ne lâche rien. Que le père de Tippi, Bruce Cazale, accable de reproches son beau-fils, par ailleurs son employé dans l’entreprise de démolition qu’il a créée. Et que si son genou le fait souffrir, c’est à cause d’une vieille blessure, souvenir de combats dans des rizières, dans un pays tropical.

Voisine trop curieuse

La résurgence des guerres du XXe siècle est une constante dans l’œuvre de Ravey, ses héros en rejouent les atrocités sur le mode minable et individuel. Dans les romans précédents, on avait vu passer les fantômes des Balkans, de l’Afghanistan, de l’Afrique, on ne s’étonnera pas qu’ici on boive des bières au bar Saïgon.

De Kowalzki, on ne sait pas grand-chose: son nom évoque l’Europe de l’Est, il a des liens avec Bruce par l’assurance vie de Tippi, et il a tout à craindre de la révélation de cette liaison à sa femme. Et il y a aussi la voisine trop curieuse, Gladys Lamarr, et son lévrier affectueux. Celle-là porte le nom d’une vieille gloire d’Hollywood, Hedy Lamarr, venue d’Autriche, compromise avec le nazisme et dévoreuse d’hommes. Gladys, elle, intéresse fortement Costa et Salvatore, le veuf, qui se voit très bien passer d’une villa à l’autre. Ajoutons un collier de perles disparu et un vélo tout-terrain mal graissé.

Mépris et humiliation

Pas dupe, claironne le titre. Qui ne s’en laisse pas conter? L’inspecteur, bien sûr, c’est son métier. Gladys, qui observe tout de sa terrasse? A qui profite le crime? A Salvatore, le mal nommé, spectateur complaisant de l’inconduite de sa femme, qui se croit malin et se précipite dans tous les pièges? A Kowalzki, qui craint le scandale dont le menace Tippi? A Bruce Cazale, qui touche l’assurance vie de sa fille et méprise son gendre? L’humiliation est un des grands thèmes du romancier. Elle va de pair avec la dépendance économique.

Comme il nous le révèle avec naïveté au cours de son récit, Salvatore est déconsidéré par tous. Même son vieux père, ce chômeur qui a quitté son mobile home pour venir à l’enterrement, ne le ménage pas: «Ce n’est pas pour te faire du mal que je te dis cela, Salvatore, tu le sais bien, mais tu sais aussi que tu n’as rien fait de ta vie.» Peut-être ce loser est-il au seuil d’une nouvelle vie?

Isabelle Rüf, Le Temps, vendredi 15 mars 2019.

Gabriella Zalapi

Gabriella Zalapì: «Antonia est un cocktail Molotov»

En puisant dans ses archives familiales, la plasticienne italo-genevoise signe un premier roman envoûtant. «Antonia. Journal 1965-1966» retrace le combat d’une femme pour sa liberté.

Antonia. Journal 1965-1966, premier roman de Gabriella Zalapì, s’ouvre sur une photo, ancienne: dans ce qui semble être un parc, une jeune femme en chapeau et longue jupe est assise en amazone sur un cheval qui se cabre, au sommet de sa puissance, les muscles des pattes arrière brillants, comme enduits de graisse. La jeune femme est étonnamment calme, comme étrangère à la fougue de l’instant. Ou alors, au contraire, la peur la fige, tandis que sur le côté gauche de l’image, un homme bondit, bottes et veste cintrée de cavalier, casquette de cadet sur la tête. Ses pieds ne touchent pas le sol, il est suspendu, danseur improvisé, à jamais figé dans sa tentative de calmer l’animal, de redresser la situation. Graphique, dynamique, l’image saisit un moment de bascule. A la regarder, la respiration se coupe: envol vers la liberté ou catastrophe?

En amazone

Plasticienne, spécialiste du regard, Gabriella Zalapì a choisi cette entrée en matière avec soin. Le décor, le rang s’imposent avant même l’entrée en scène des êtres de chair qui y vivent et tentent de tenir. Et c’est une femme qui commence à parler à la page suivante, Antonia, sous la première date du journal qu’elle tient par-devers elle et qui constitue la matière même du roman. 21 février 1965. La voix de cette femme, ses mots détonnent à première vue avec la photo: «Ce matin, lorsque j’ai ouvert les yeux, j’étais incapable de bouger. Mon corps semblait s’être dissous dans les draps et baignait dans une sueur toxique.» Ce sont les premières phrases.

Cette femme-là est allongée, immobile. Elle parle d’une façon qui ne colle pas avec la longue jupe de la femme assise en amazone sur le cheval. Mais à la phrase suivante, Antonia bondit hors du lit. Elle se cabre, on l’imagine courir, les muscles encore engourdis par le sommeil mais tendus à faire mal pour attraper la gouvernante qui emmène son fils Arturo à l’école. Antonia veut savoir où ils vont. «Nous allons à l’école, of course», répond la nurse «de son petit air choqué. Elle m’a pratiquement claqué la porte au nez. Puis je me suis souvenue qu’hier soir au dîner, j’avais promis à mon fils de l’emmener en classe ce matin. J’ai eu honte.»

Silence du rêve

Le journal d’Antonia est le récit d’un combat. A Palerme, dans les années 1960, dans une famille qui croise la haute société anglaise, viennoise et italienne, Antonia va réussir, petit à petit, à rompre les brides pour enfin se redresser, se tenir debout. Le prix de cette liberté sera lourd, à l’aune de la violence familiale et sociale qui l’empêchait. L’idée de restituer cette histoire d’émancipation par la forme d’un journal explique pour beaucoup la force d’envoûtement de ce roman court.

Les entrées du journal placent le lecteur aux premières loges, dans les yeux d’Antonia, sous sa peau. Ces brèves vignettes qu’Antonia choisit d’écrire sur le papier sont mises en lumière, très subjectives, comme une succession de moments de vie suspendus dans le silence, celui de l’introspection, du sommeil, du rêve ou de la banalité, celle qui ne mérite pas d’être inscrite dans un journal. Et c’est précisément dans ces silences que le lecteur écrit son propre livre à partir des combats d’Antonia. Dans le triangle auteur-personnage-lecteur, Gabriella Zalapì sait se faire oublier.

Une illusion permise par la justesse de la voix d’Antonia. Un élément clé dans la mise en mouvement du personnage est l’apparition des cartons de Nonna, la grand-mère tant aimée morte quelques années plus tôt, seule alliée, seule source d’amour dans la famille. Les lettres et les photos que les cartons recèlent vont permettre à Antonia de remonter la lignée des femmes et les raisons du malheur. Gabriella Zalapì a grandi en Sicile. Son arbre généalogique comprend aussi des branches anglaises, viennoises et siciliennes. A 10 ans, elle est arrivée à Genève, où elle a été à l’école publique puis aux Beaux-Arts, d’où elle est sortie diplômée en 1997. Elle vit aujourd’hui à Paris. Comme artiste, la peinture et le dessin sont ses modes d’expression.

Le Temps: Pourquoi ce livre aujourd’hui?

Gabriella Zalapì: J’écris depuis toujours, des textes en prose, de la poésie, mais je n’ai jamais pensé en faire quoi que ce soit. Pour mon diplôme, aux Beaux-Arts, à côté du travail pictural, il fallait rendre un texte théorique. Au lieu de cela, j’ai fait un travail d’écriture. Depuis, je n’ai plus cessé.

C’était un prolongement à la peinture?

Une façon de prolonger le travail sur le regard. Comment regarde-t-on les choses? Comment donner du sens aux images? Comment l’agencement des images influe sur le sens qu’on leur donne? Que cache, que révèle une image? En sortant des Beaux-Arts, j’ai fait un travail pictural sur les albums de famille, en reproduisant mes propres photos familiales.

Celles que l’on retrouve aujourd’hui dans le livre?

En partie.

Qu’est-ce qui a déclenché l’écriture d’«Antonia»?

Il y a trois ans, j’ai reçu un coup de téléphone d’un musée autrichien qui voulait reconstituer des biens spoliés à mon arrière-grand-père, pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet arrière-grand-père, Vati, juif autrichien, était collectionneur d’art. Le musée nous demandait de fournir quantité de documents. J’ai dû me plonger dans les archives familiales, ce que je n’avais jamais fait jusque-là. Parmi les lettres, les papiers, les photos a émergé la vie d’Antonia que je ne connaissais pas ou plutôt dont je ne connaissais pas les deux années que je raconte dans le livre. Elle m’a immédiatement intriguée.

Pourquoi?

J’étais mère depuis peu et le fait qu’elle quitte tout pour vivre librement m’a fortement impressionné. Tout, c’est-à-dire aussi son fils. J’ai voulu comprendre ce qui lui était arrivé.

Antonia ne faisait pas partie de l’histoire officielle de la famille?

Elle se trouvait dans une zone de silence. En faisant ce qu’elle a fait, elle a provoqué un gigantesque scandale.

Le personnage du livre est-il proche de la réalité?

L’Antonia du livre est un personnage que j’ai construit en mêlant fiction et faits réels.

A la fin du livre, un arbre généalogique donne des repères au lecteur. On découvre que tous les protagonistes du livre sont morts sauf Antonia. Comment le livre a-t-il été reçu?

J’ai demandé l’autorisation avant d’écrire. Ne sachant pas ce que ce livre deviendrait, je me suis permise beaucoup de liberté. Aujourd’hui, je ne sais pas si je me le permettrais de nouveau. Mon défi était d’aller jusqu’au bout de l’écriture, de nourrir ces personnages et d’être juste avec eux. Pour le moment, les réactions de la famille sont bonnes.

Qu’avez-vous découvert d’autre dans ces archives familiales?

J’ai découvert avec une grande précision toute la vie de mon arrière-grand-père, le grand-père d’Antonia. Il avait toujours été présent dans ma vie comme une sorte de fantôme. J’ai grandi avec ses tableaux, que je regardais énormément. Pour la première fois, je me suis intéressée à son parcours, à la migration des Autrichiens, à la spoliation des juifs pendant la guerre. Ce passé avait toujours été présent en moi, mais pour la première fois j’ai décidé de ne plus lui résister.

Ce passé vous a pesé?

Pendant mon adolescence, oui. Je me disais qu’il fallait vivre au présent, que je devais cesser d’avoir en permanence un pied dans le passé. Face aux demandes des commissions de restitution des biens, je me suis autorisée à plonger dans le passé à corps perdu.

Comment est venue l’idée d’écrire un journal?

J’ai essayé d’écrire à la troisième personne, mais je n’arrivais pas à entrer dans le personnage. Il fallait que j’écrive à la première personne. En même temps, j’avais envie d’écrire en fragments. Je voulais imiter la façon dont la mémoire opère. Elle surgit puis disparaît pour réapparaître quand on ne s’y attend pas. Le journal est parfait pour imiter ce processus. Le journal permet aussi de ne pas tout dire. Dans tout mon travail, je tiens à laisser une place au spectateur ou au lecteur pour qu’il puisse se raconter sa propre histoire.

Les photos jouent aussi un grand rôle dans le livre. Comment les avez-vous choisies?

Je connaissais les photos qui se trouvaient dans les albums, qui sont des narrations déjà construites. Dans les archives, je suis tombée sur les photos brutes, les déchets, les négatifs. Les photos qui sont dans le livre disent un climat. Je ne les ai pas légendées pour ne pas les figer et laisser au lecteur la possibilité de le faire lui-même.

Comment sort-on de l’expérience de se mettre dans la peau d’Antonia?

Elle continue de me poser des questions. Je ne sais pas combien de femmes sont capables de prendre comme elle sa liberté à bras-le-corps. Comment a-t-elle réussi à sortir de son enfermement, c’est ce qui m’a porté pendant l’écriture. Antonia est une somme de paradoxes et d’oxymores, un vrai cocktail Molotov.

Lisbeth Koutchoumoff, Le Temps, vendredi 18 janvier 2019 .

Ajouter un commentaire